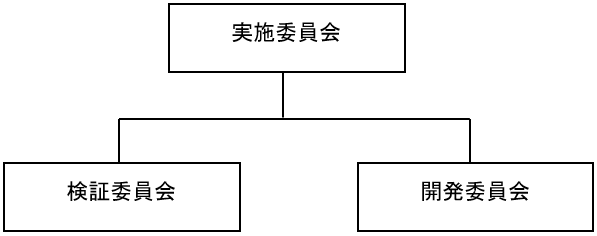

事業の実施体制

実施委員会

- 専門学校、企業、業界団体8名で組織する。

- 事業計画および予算執行に関する管理を担当する。

- 事業の進捗状況および会計等事務処理を監督する。

- 教育プログラムの普及に関する方策を検討する。

検証委員会

- 専門学校および企業代表者5名で組織する。

- 本プロジェクトにおいて開発するカリキュラム、教材等について検証講座を企画し、その内容を検証する。

- 検証内容をとりまとめ、開発委員会へフィードバックする。

開発委員会

- 専門学校、大学、企業、業界団体6名で組織する。

- 専門学校が教育を担う人材に求められる技術や知識を特定する。

- 上記技術や知識を身に付けるための指導方針、カリキュラム、シラバス、教材、評価基準、指導書等の一連の教育プログラムの開発や仕様を作成する。

- 教育プログラム開発に携わる請負業者の選定、監督、指導等を担当する。

- 検証委員会からフィードバックをもとに教材などの改善・修正を行う。

議事録

第1回合同委員会議事録

| 開催日時 | 令和2年7月16日(木) 17:00〜18:30 |

| 場所 | オンライン会議 |

| 出席者 | 委 員:18人 請負業者: 1人 合計19人 |

| 議題等 |

1)代表者からの挨拶 ブロックチェーン技術やスマートコントラクトは、このコロナ禍の中で重要さを増している。 私共が実施してきたプロジェクトの成果物は今後の専門学校教育にとって重要な技術要素となる。 本年度は最終年度ということもあり、充実したプロジェクトとしていきたい。 2)委員のご紹介 ①委員会の体制説明 本年度は、実施委員会、検証委員会、開発委員会の3つの委員会を設置している。開発委員会で開発した教材を検証委員会と一部実施委員会の専門学校で検証し、開発委員会で微調整する。実施委員会はこの一連の流れを包括的に監督することと予算などの管理を行う。 (各委員会メンバーリスト表示) ②新型コロナウイルスの影響や対策を交えて自己紹介(各委員) 現在はハイブリッド型の教育を実施しながら状況を観察している。 本年度は検証を担当する。(委員A) ほぼ通年通りの教育を実施している。コロナ対策は、検温・手洗い等の徹底をしている。(委員B) ハイブリッド型の教育を実施している。実証等については今後のコロナの状況で判断したい。(委員C) 一旦は、学校を閉鎖し全てオンラインに変更した状態があった。現在は、座学をオンライン。実習は対面で実施している。(委員D) ほぼ在宅勤務で作業を実施している。(委員E) ほぼ在宅勤務で作業を実施している。(委員F) 現在はハイブリッド型で授業を実施している。(委員G) ハイブリッド型で授業を実施している。当校も実証への参加についてはコロナしだい。(委員H) 一部の学科は通常授業を実施し、残りの学科はハイブリッド型で授業を実施している。今後は通常授業に戻す予定。(委員I) 在宅勤務を実施している。出社はほとんどない。(委員J) 在宅勤務を実施している。出社はほとんどない。(委員K) 授業は全面的にオンラインで実施している。(委員L) ほぼ、在宅勤務になっている。(委員M) 在宅勤務を実施している。事務所を設置する必要性もなくなりつつある。(委員N) 3)事業の概要 〇概要 ・公募概要 本事業は、Society5.0時代に対応する人材として、ブロックチェーン技術およびスマートコントラクト開発ができる人材を育成するための教育プログラムを開発する。 ・育成する人材に関する説明 本事業にて開発する教育プログラムでは、ブロックチェーンをプラットフォームとしたスマートコントラクトを開発できる人材の基礎となる部分の学習教材とする。 ・開発する教育カリキュラムの概要説明 開発する教育カリキュラムは、システム開発系学科群の中に次世代 システム開発科目群として位置づけ、その構成要素は、ブロックチェーン概論、スマートコントラクト開発入門、スマートコントラクト開発実践とする。質疑なく承認。 4)開発概要 〇開発事業 ①スマートコントラクト開発入門指導マニュアル 昨年度開発した教材内容に即した教員用指導マニュアルを作成する。 9月末を目途に作成し、10月の実証を経て完成を目指す。

②スマートコントラクト開発実践テキスト

③スマートコントラクト 開発実践指導 マニュアル

〇仕様書確認

5)検証概要

6)今後のスケジュール |

| 配布資料 | ・2020年_第1回合同委員会会議次第 ・第1回合同委員会20200702ver ・スマートコントラクト開発入門指導マニュアル開発_仕様書 |

第2回開発委員会議事録

| 開催日時 | 令和2年8月7日(木) 16:00〜17:00 |

| 場所 | オンライン会議 |

| 出席者 | 委 員:8人 請負業者:2人 合計10人 |

| 議題等 |

1)「実践の指導マニュアル」と「実践のテキスト」の方向性確認 ・トレーサビリティのシステムを開発する。 →「あるもの」が人を介して流通していく流れについて、「いつ」 「どこで」「だれ」を介してきたのかを最終消費者が閲覧できる)。 ・このことにより、従来のシステムと新しいシステムの違いについて学んでほしい。 ・高級ブランドのトレーサビリティをテーマとした教材開発を検討している。 ・PHPとLaravelを利用した開発とする。 ・追跡情報をブロックチェーンに移動する演習を取り入れる。 ・教材に機能追加としてのブロックチェーンの決済関係を盛り込んではどうか。 ・仕様書は9月4日の合同委員会にて検討する。 2)検証講座の評価方法確認 ・前年度までの評価方法は、講座前と講座後の学習の深度についてその差異を計測した。 ・本年度は、以下の3つについて理解 ①スマートコントラクトに関する用語についての理解 ②開発技術の用語についての理解 ③開発手法の流れについての理解 ・前年度の計測結果として学習の深度を把握することは出来たのか。 ・ブロックチェーンを利用する理由がわかる項目について検討してほしい。 ・開発の流れを理解しているかを計測する必要はないか。 ・評価方法は、テスト+アンケートとし、藤澤が作成する。 3)検証講座の日程について ・カリキュラムは15時間であるが、検証講座は3時間程度に集約して実施する。 ・検証講座のなかに、データベースの学習も含めるべきではないか。(人見) ・検証が遠隔になった場合の方法を考える。 ・講座実施は、個別の学校担当者と検討し実施方法を検討する。 〇スマートコントラクト入門予定 ・穴吹コンピュータカレッジ 9月25日(金) ・名古屋工学院専門学校 10月30日(金) 〇スマートコントラクト実践予定 ・麻生情報ビジネス専門学校 11月20日(金) ・東北電子専門学校 12月11日(金) ・船橋情報ビジネス専門学校 1月22日(金) *8月7日現在で、検証実施が可能な日程。今後の新型コロナウイルス感染拡大等により変更する場合がある。 4)今後のスケジュール ・第2回合同委員会は、9月4日16:00~にオンラインにて開催予定。 |

| 配布資料 | ・2020年_第2回開発委員会次第 ・第2回開発委員会説明資料 |

第2回合同委員会議事録

| 開催日時 | 令和2年9月4日(金) 16:00〜17:30 |

| 場所 | オンライン会議 |

| 出席者 | 委 員:17人 請負業者:2人 合計19人 |

| 議題等 | 1)実践編教材の方向性及び仕様内容確認 ・作成した以下の仕様を配布。 ①「スマートコントラクト開発実践のテキスト」仕様書 ②「スマートコントラクト開発実践指導マニュアル」仕様書 ・トレーサビリティのシステムを開発する。 →「あるもの」が人を介して流通していく流れについて、「いつ」 「どこで」「だれ」を介してきたのかを最終消費者が閲覧できる。 ・このことにより、従来システムと新しいシステムの違いについて 学習する。 ・テーマは、高級ブランドのトレーサビリティとする。 ・PHPとLaravelを利用した開発とする。 ・追跡情報をブロックチェーン(Ethereum)に移行する演習を取り入れる。 ・演習中心のプログラムとして開発する。 ・教材開発は、10月~1月を予定する。 ・各委員にて仕様内容確認。全会一致で方向性および仕様について 決定。(参加委員) 2)検証講座における評価方法確認 ・入門編の評価方法は、比較のために、前年度仙台、船橋で実施したアンケートを使用し、その差について検証する。 ・実践編の評価方法は、1.習得知識 2.利用理由 3.開発の流れ 4.テキストの分かりやすさについて評価する。 ・評価方法は、講座開始前・終了後にテスト、アンケートを実施する。テスト・アンケートは麻生情報ビジネス専門学校にて作成する。 ・各委員にて内容確認。全会一致で承認(参加委員) 3)検証講座日程および実施方法についての確認 ○スマートコントラクト入門 ・9月25日(金)…高 松:穴吹コンピュータカレッジ ・10月30日(金)…名古屋:名古屋工学院専門学校 ○スマートコントラクト実践 ・11月20日(金)…福 岡:麻生情報ビジネス専門学校 ・12月11日(金)…仙 台:東北電子専門学校 ・1月22日(金)…船 橋:船橋情報ビジネス専門学校 *上記の日程で実施を予定するが、新型コロナウイルス感染症の状況によって変更になる可能性があることも併せて承認。 ○実施方法 ・対面にて検証講座を実施する予定。 ・新型コロナウイルス感染症の状況によってオンライン講座を検討 する。 ・委員向けに検証講座をオンライン配信で実施することを検討するが、実習中心の講座であるために難しい可能性もある。 ・委員も積極的に検証講座への参加をお願いしたい。 ・参加する際の旅行手配としてGoToキャンペーンの使用は禁止する。 4)今後のスケジュール ・第3回合同委員会は2月19日に対面にて開催予定。 ※状況によってオンラインでの開催 |

| 配布資料 | ・2020年_第2回開発委員会次第 ・第2回開発委員会説明資料 |

第3回合同委員会議事録

| 開催日時 | 令和3年2月19日(金) 16:00〜17:30 |

| 場所 | オンライン会議 |

| 出席者 | 委 員:16人 請負業者:2人 合計18人 |

| 議題等 | 1)事業代表挨拶 今年度は新型コロナの影響でオンラインでの開催が多く大変な状況だったが、教材の開発・実証が終了し無事報告ができることになった。また次年度も引き続き事業を継続していくので、協力をお願いしたい。 2)今年度の事業成果と三カ年の成果のまとめ ○本年度の事業成果 (1)開発事業 ・委員、委員会メンバー、協力の紹介 ・教育カリキュラムはシステム開発系科目群の中の次世代システム開発より、「ブロックチェーン概論」 ・「スマートコントラクト開発入門」「スマートコントラクト開発実践」を開発した。 ・本年度の事業成果として、「スマートコントラクト開発実践テキスト」とその「指導マニュアル」を開発。既存のITシステムとスマートコントラクトを組み合わせた開発となった。 ・スマートコントラクト開発実践教材は、通常のシステムを改ざんされても検知ができるブロックチェーンを使ったシステムに変えていく、物品のトレーサビリティシステムを扱った。 ・指導マニュアルはパワーポイントで指導しやすいものとした。 (2)検証事業 ・検証講座は「スマートコントラクト開発入門」を9月5日に高松の穴吹コンピュータカレッジと10月20日名古屋の名古屋工学院専門学校で実施した。それぞれ20名、36名の参加となった。 ・受講後のアンケート調査では、「スマートコントラクトの概要」、「スマートコントラクトのシステム開発手法」両方ともに理解度が高まり講座の効果が確認できた。 ・「スマートコントラクト開発実践」講座は、11月から1月にかけて3校で実施した。 ・11月20日に実施した福岡の麻生情報ビジネス専門学校では26名が 参加、受講前後のアンケートで「ブロックチェーンを用いたWebアプリケーションの開発スキル」、「トレーサビリティに関するスキル」両方とも講座受講前後でスキルアップが確認でき、教材の有性が確認できた。 ・12月11日に実施した仙台の東北電子専門学校では25名が参加、新 型コロナウイルスが拡大傾向の時期だったため、オンラインで実施した。初めての試みだったが、こちらも受講前後のアンケートで「ブロックチェーンを用いたWebアプリケーションの開発スキル」、「トレサビリティに関するスキル」両方とも講座受講前後でスキルアップが確認でき、教材の有効性が確認できた。 ・1月22日に実施した船橋の船橋情報ビジネス専門学校では緊急事態 宣言中だったためオンラインで実施、人数を絞り5名の参加とした。 こちらも受講前後のアンケートで「ブロックチェーンを用いたWebア プリケーションの開発スキル」「トレーサビリティに関するスキル」両方とも講座受講前後でスキルアップが確認でき、教材の有効性が確認できた。 ○三カ年の成果のまとめ ・調査に関しては、新しい技術ということもあり、国内外の企業、団体を中心に先進事例を調査し、調査報告書にまとめ、テキスト開発にもフィードバックした。 ・インターネット、文献調査は国内先進事例18件、海外先進事例16件、企業視察調査は、福岡の先進事例4社、首都圏の先進事例5社、海外先進事例を5件実施した。 ・平成30年度は、ブロックチェーン概論テキストとその指導マニュアルを開発した。 ・令和元年、2年度でスマートコントラクト開発入門とその指導マニュアル、令和2年度はスマートコントラクト開発実践とその指導マニュアルを開発した。 ・「ブロックチェーン概論」が全国5か所、「スマートコントラクト開発入門」も全国5か所、「スマートコントラクト開発実践」は全国3 か所の実績となり、それぞれアンケート、テスト等により教材の有効性を確認することが出来た。 ・3年を通して実施した検証講座では、ブロックチェーンの仕組みを理解してもらうために、座学だけではなくカードによるゲーム形式のものを取り入れ、グループワークをすることでできるだけわかりやすくした。オンライン講座ではスライドでの講座をZoomで配信する形を取った。 ○今後の展開 ・教育プログラムおよび教材は、本校での次世代人材育成カリキュラムとして、令和4年度に導入。プレとして来年4年生のクラスで取り込んでいく予定。 ・本事業に参画する専門学校において随時導入。 ・導入方法は、既存のカリキュラムを見直し、新規カリキュラムの追加科目として組込む。 ・IT 分野人材育成協議会、全国専門学校情報教育協会の協力を得ながら、全国の専門学校に普及を図る。 ・先進技術であるため、今後は自費にてテキストの改修を行っていく予定となっている。 ○お知らせ ・全国専門学校情報教育協会の専修学校フォーラム2021にて本事業の成果報告動画を公開している。 ・本事業のホームページも作成しているので確認をお願いしたい。 ○意見・乾燥 ・実証講座については、ブロックチェーン概論、スマートコントラクト開発入門までは順調に対面で実施できた。今年度は新型コロナの影響で遠隔となり、不安もあったがなんとかスムーズに授業を進めることができた。実践の授業については要求レベルが高かったという学生の感想があった。教員も自分たちだけでは目標まので指導は難しく、企業の方のサポートが必要だということがわかった。本校では今後もブロックチェーン概論を組み込んでいきたいので、企業の方の協力をお願いしたい。 ・本校では実証講座に参加した。リモートだったため講師とのやり取りなど難しいところもあったが、とても良い経験となった。教職員にとっても勉強になる内容。卒業研修などはハードルが高くなると思うが挑戦していきたいので今後もご協力いただきたい。 ・本校ではブロックチェーン概論の実証講座を実施した。参加者を募る形にしたが、1~3年生まで広く参加があり、学生が興味を持っていることが分かった。ただ自校のみでの実施はレベルが高い印象があり、次年度以降カリキュラムに組み込めるかは難しいが、今回の事業を活かしカリキュラムに落とし込めればと思う。今後も必要性など考えながら協力していきたい。 ・スマートコントラクト、ブロックチェーンという難しいテーマに専門学校が取り組むことはとても素晴らしいと感じている。本校でも今後ブロックチェーンはキーとなるので、概要だけでも取り入れて行きたい。 ・本校でも実証講座を実施したが高評価であった。開発した教材を使っていくことが重要なので、次年度から新しく設置する2年過程の上の研究科で取り入れて行こうと考えている。 ・昨年本校で実証講座を実施した。地方ではブロックチェーン、スマートコントラクトに触れる機会が少ないため、講座で理解度が高まり、卒業後先端分野の方向を目指す学生も出てきた。今後も教材のブラッシュアップをお願いしたい。 ・ブロックチェーン、スマートコントラクトというキーワードに注目している。我々のような製造業中心のIT企業ではほとんど出会わないが、東京の金融部門ではかなりの頻度で開発テーマが上がっている。 卒業生のことを考慮するとそのような企業との接触が必要だと感じ る。今後可能であればそのような場が設けられると良い。 ・当社では現在テレワークで開発PJを行っているが苦労しているので、オンラインの実証講座はかなり大変だったのではないかと感じる。当社ではまだブロックチェーンやスマートコントラクトについてはまだ実案件で使用する機会がないが、教材テキストを楽しみにしている。 ・今回の取り組みは大変勉強になった。実案件で紹介できたら良かったが、東京で金融系のお客様と実証の段階であり具体的な案件はまだ出ていない。 ・今年は福岡での実証講座に参加したが、高レベルを求められる内容だと感じた。説明を少しでも聞き逃すと実践で躓いてしまうので、何度も聞く事ができるオンデマンド配信は適しているのではないかと感じた。今後そのような配信を検討すると良い。 →学生のレベルによって理解度が変わるので、福岡での実証講座の後 のオンラインの際に実践の動画を流した。今後もいろいろ工夫をし ながら受けやすい講座を考えていきたい。 ・ブロックチェーンは収益を上げるビジネスモデルがなかなかないが、それを専門学校で勉強していくという取り組みは素晴らしい。当社のような企業が勉強した学生の受け皿になれるようにしたい。今後もブロックチェーンを使用した研究開発、ビジネスの応用を検討していきたい。今後も継続して協力していきたい。 ・コロナ禍で調査などなかなか協力できなかったので、今後はもっと強力できればと考えている。効果的に学習する方法としてオンライン講座の課題などノウハウの共有面で協力ができると思う。 ・専門学校での授業、リモートでの授業など貴重な体験をした。ブロックチェーンに関しては今後仕事に活かしていきたいと考えている。 ・非常に魅力的な教材が開発された。この事業が終了した後も引き続き学校で活かしてほしい。来年度以降も協力できることはしていきたい。 3)今後の展開とその他情報共有 ○今後の展開 ・福岡県ではブロックチェーンフォーラムを開催したり、Chaintope では、佐賀市内のごみ発電電力の地産地消による環境価値を電子証書化するシステムを開発・検証作業に参加している他、飯塚市にて全国に先駆けて住民票など行政文書のデジタル化社会実験を行っている。 また新年度からブロックチェーン関連の開発企業に助成制度を新設 する方針が発表されるなど、福岡県ではブロックチェーンが盛り上がっている。このような状況を踏まえて来年度からの取り組みを紹介したい。 ○次年度からの取り組み ・第1期スマートコントラクト教材については、学習目標を「ブロックチェーン技術を理解する」・「スマートコントラクトの優位性を理解してシステム開発ができる」とし、対象のネットワークはパブリックブロックチェーンとするため、国内外の調査を実施する。 ・第2期は、今後システム開発で利用されるコンソーシアム、プライベートブロックチェーンを対象とする。カリキュラムの対象は、第1期の業務システムからブロックチェーンネットワークまで範囲を広げる。ここまで広げると企業に必要な仕組みが1から開発できるという状態になる。 ・BaaS、Hyperledger、Ethereum、TAPYRUSなどのプラットフォーム、 P2P ネットワーク技術、ブロックチェーン実装/アクセスライブラリー、業務アプリケーションとの連携については、調査、実証が必要だと考えている。 ・日本の技術はまだ脆弱なので、このようなブロックチェーン技術は非常に注目されている。プラスして対面授業と同じような効果のあるオンライン授業などの研究などアフターコロナの時代の教育を意識していくと良い。 |

| 配布資料 | ・【麻生情報ビジネス専門学校】第3回合同委員会スライド |